在先秦百家争鸣中,墨家的声望相当高,仅次于儒家。当年能够与儒家抗衡的,只有墨家;能与孔子并称的,唯有墨子。这从《韩非子》中可以看出:“世之显学,儒墨也。儒之所至,孔丘也,墨之所至,墨翟也。”墨家是儒家阵营的反对派,对中国古代哲学的发展贡献很大。

一、反儒——墨家学说的终极渊源

儒家和墨家,是先秦时期声望最高的两个学术流派。墨家的创始人墨子,能与孔子齐名,自有其独到之处。墨家最早出现于战国初年,实际上是儒家的反对派。墨、儒两派相互驳难,揭开了百家争鸣的序幕,使得中华民族的思想大放异彩。

墨子,原名墨翟,传为宋人,后长期住在鲁国。还有一种观点,认为他是鲁人,宋昭公时曾为宋国大夫,主要活动年代约在孔子死后和孟子出生前这段时间。

关于墨子的生卒年和出身情况,历史上没有留下确切可靠的史料。根据《墨子》和《韩非子》《淮南子》等书记载,我们可以推断,墨子出身于中下层劳动者家庭,最初是一个手工工匠,后来靠艰苦的学习才成为一位名垂千古的思想家。

“墨家”名称的由来

墨家为何以“墨”命名?有三种传说。一说“墨”指刻字刺青,这是古代的一种刑罚,可引申为刑徒、贱役,与墨者尚俭、勤劳不辍有关。一说“墨”指黑色。墨者生活艰辛,整天风吹日晒,以至面色黧黑,近于墨色。一说“墨”指“绳墨”。绳墨是木工在木料上打直线用的工具,常喻指规矩或法度。

墨子精通木工和其他一些手工技术,其木工技艺不亚于战国时期的著名木匠鲁班。传说,他曾用木片制成会飞的老鹰,让弟子们都惊叹不已。

墨子谙熟各种手工技艺,因而在讲学的过程中,常用各种手工艺的技巧作为辩论的资料。他的思想感情比较接近下层劳动人民,代表小生产者的利益,反映他们的愿望和要求,其学说带有强烈的人民性。

据传,墨子早年曾经“学儒者之业,受孔子之术”,系统地学习过儒家学说和周礼制度,加上他又长居周文化丰富的鲁国,对周礼和儒家经典是极为熟悉的。

行不在服

公孟子戴着礼帽,穿着儒服,腰间插着玉板,向墨子请教穿衣打扮与有所作为的关系。墨子告诉他,有作为并不在于衣饰。当年齐桓公高冠博带,腰佩金剑;晋文公大布为衣,佩剑治国;楚庄王头戴宝冠,着大红长袍;越王勾践剪断头发,刺上文身。他们的穿着打扮不同,但都把国家治理得很好。公孟子闻善而行,主动要求脱下礼帽,放下玉板,再来见墨子。墨子却认为,如果一定要脱下礼帽,放下玉板,然后再见面,那就有点拘泥不化了,因为有作为并不在于衣饰。

不过,墨子后来发现,周礼极其烦琐而不易实行,而且儒家主张人死后进行厚葬和长时间的服丧,既浪费钱财,又耗费时间,于是举起了“兼爱”“尚同”“尚贤”的旗帜,另起炉灶,针对儒学的弱点,开创与之对垒的墨家学派。

治水英雄大禹,是墨子推崇的偶像。大禹视天下人利益为大,不辞劳苦亲自挑着土筐、拿着木锨疏通江河,治理洪水,累得大腿干瘦,小腿上的汗毛都磨掉了,是十分值得效法的。墨子曾说,“不能如此,非禹之道也,不足谓墨”。

事实上,墨子的学说与儒学确有一定渊源。可贵的是,墨子能针对儒学的弱点,自创一家。因此,墨子的思想在不断的学习和实践过程中,逐渐跟儒家分道扬镳,建立了独具特色的学术思想体系。墨家聚徒讲学,阔步走上争鸣的舞台。

二、《墨子》——中国古代小百科

《墨子》一书,是墨子的弟子及其再传弟子对墨子言行的记录。全书分两大部分:一为记载墨子言行,阐述墨子思想,主要反映了前期墨家思想的部分;再就是《经上》《经下》《经说上》《经说下》《大取》《小取》6篇,着重阐述墨家的认识论和逻辑思想,并包含许多自然科学的内容,反映了后期墨家思想。

西汉时,刘向将《墨子》一书整理成71篇,但六朝以后逐渐流失,现在所传的《道藏》本共53篇。《墨子》一书的内容,可分为如下五大类。

第一类,《亲士》《修身》《所染》《法仪》《七患》《辞过》《三辩》7篇。

这些是墨家早期的著作,其中混有各家学说。如“甘井先竭,招木先伐”为道家之语;“修身”为儒家之说;“染苍则苍,染黄则黄”为名家性说。

第二类,《尚贤》《尚同》《兼爱》《非攻》《节用》《节葬》《天志》《明鬼》《非乐》《非命》《非儒》等24篇。

这些是《墨子》一书的主体部分,系统论述墨子“兼爱”“非攻”“尚贤”“尚同”“节用”“节葬”“非乐”“天志”等十大命题。这一类是代表墨家的主要政治思想,多数篇章皆有“子墨子曰”四字,是墨门子弟所记的墨子之言。

第三类,《经》上下篇、《经说》上下篇、《大取》《小取》共6篇。

此6篇有合称《墨辩》或《墨经》,辩理深奥,杂有朴素的唯物主义和唯心主义理论,光学、力学和数学等自然科学理论、社会科学、伦理学、逻辑学等,很难理解,但它们恰是《墨子》的精华部分,一般认为是墨子自著。

墨辩逻辑

中国古代第一个比较完整的逻辑体系,又称后期墨家逻辑。它围绕着辩或辩论(论证)而展开,其逻辑思想和体系主要反映在《墨经》一书中。与古希腊的逻辑体系、佛教中的因明学,并列为古代世界三大逻辑体系之一。

第四类,《耕柱》《贵义》《公孟》《鲁问》《公输》共5篇。这5篇是墨子弟子记载墨子的言论行事。亦算是对墨子的生平的记录,体裁接近《论语》。

第五类,《备城门》《备高临》《备梯》《备水》《备突》《备穴》《备蛾傅》《迎敌祠》《旗帜》《号令》《杂守》共11篇。这类讲墨家守城之法,提倡非攻,以守御为主,一般认为是墨学之弟子精研而成,含许多古代兵法阵法用词。

《墨子》一书,既非一人所作,也非一时所成。它从开始编纂到最后成书,经历了几百年的过程。由于墨者特殊的平民背景,书中内容能够从工艺实践的技术层面发展到对科学理论的研究。同时,墨者还从对论辩的实践上升到对逻辑问题的关注,最终使墨家学派在自然科学与逻辑理论方面都做出了杰出的贡献。

总之,《墨子》内容广博,包括了政治、军事、哲学、伦理、逻辑、科技等各种知识,堪称一部小百科。有此学养,无怪乎墨家能在诸子百家中脱颖而出了!

三、十论——墨家政治思想的核心

《墨子》一书有丰富的哲学、伦理、逻辑思想,更有丰富的政治思想。墨家从小生产者的利益出发,主张“兴天下之利,除天下之害”,其政治思想以“十论”为主,即“尚贤”“尚同”“兼爱”“非攻”“节用”“节葬”“天志”“明鬼”“非乐”“非命”。当然,这里面也包含着哲学、宗教、伦理的思想成分。

“十论”中,“兼爱”最重要。墨家相信“天下兼相爱则治,交相恶则乱”,认为若人人都能“爱人若爱其身”,自然天下太平。因此,墨家反对儒家的“爱有差等”,大力提倡“爱人犹己”,但这也只能是一种口号,一种幻想。因为,社会中各阶级因利益之争必然会敌对,墨家提倡的不分阶级的“兼相爱”是不现实的。

节欲

墨子反对奢侈浪费,反对繁文缛节,反对贪图享乐,还反对“厚葬”“久丧”。他主张“节用”“节葬”,以使人能“疾而从事,人为其所能”。墨子生活俭朴,连墨家的学术对手孟子也由衷地称赞道:“墨子兼爱,摩顶放踵,利天下而为之。”

“非攻”,是墨家依据“兼爱”的原则,提出的处理国与国关系的主张。墨家强烈反战,认为凡战争都是不义的。首先,战争都亏人自利,而义与不义的标准就在于是否亏人自利。例如,偷人桃李是亏人自利,是不义行为;窃人猪狗是更大的不义之举;发动战争,攻城略地,夺人国家当然是最大的不义之举。其次,战争杀人。杀人是不义的行为,要判死罪,战争中杀人数以千万计,是最为不义的。因而,墨子强烈地谴责把战争分为正义和非正义战争的人,认为他们根本不懂义与不义的标准。再次,战争破坏生产,影响人民生活,物质消耗远远多于所得。

墨家“非攻”的政治主张,反映了人民的苦难和愿望,有其合理性,但其否定正义战争存在的观点值得商榷。墨家制止战争的主观愿望固然是好的,但是他们没有看到,有时候战争也是一种解决社会问题的有效途径。

“十论”中,“尚贤”“尚同”也相当重要。

“尚贤”直接反对西周以来的宗法礼治传统,主张改变“无故富贵”的世卿世禄制度,让那些出身微贱,但有才华智慧的人参与政治。墨家认为,“官无常贵,而民无终贱”,对那些“农与工肆之人”,应“有能则举之,高予之爵,重予之禄”。这些言论,反映了当时小生产者要求改善经济地位、参加政治的愿望。

非乐

在墨子看来,音乐及一切文艺和娱乐活动都是不必要的,“撞巨钟,击鸣鼓,弹琴瑟,吹竽笙而扬干戚”不能带给百姓衣食温饱,都是无用的东西。

“尚同”就是统一政权。《墨子》提出百姓要“上之所是,必皆是之,上之所非,必皆非之”“上同而不下比”。在人间“天子唯能壹同天下之义”,所以“天下之百姓,皆上同于天子”。这个学说,在春秋战国之际诸侯割据的局面下,起到了巩固封建国家的作用。这种民上同于天子,天子上同于天的逐层上同的思想,也是《墨子》的宗教思想的表现。

四、知、辩——墨子的哲学建树

墨子的哲学建树,主要体现在“知”和“辩”上。他视“闻知”“说知”“亲知”为人类知识的三大来源,而将“辩”视为“别同异,明是非”的思维法则。

闻知,又有传闻、亲闻之分,但不管是哪一种,在墨子看来都不应当是简单地接受,而必须消化并融会贯通,使之成为自己的知识。因此,他强调要“循所闻而得其义”,即在听闻、承受之后,加以思索、考察,继承和发扬别人的知识。

说知,即由推论而得到的知识。墨子特别强调“闻所不知若已知,则两知之”,即由已知的知识去推知未知的知识。如已知火是热的,推知所有的火都是热的;圆可用圆规画出,推知所有的圆都可用圆规度量。

亲知,即自身亲历所得到的知识。它是墨子与先秦其他诸子的一个重大的不同之处。墨子把亲知的过程分为“虑”“接”“明”三个步骤。

虑、接、明

虑,是人的认识能力求知的状态,即生心动念之始,以心趣境,有所求索。不过,仅仅思虑却未必能得到知识,譬如张眼睨视外物,未必能认识到外物的真相。

接,让眼、耳、鼻、舌、身等感觉器官与外物接触,以感知其性质和形状。不过,“接”到的仍然是不完整的或表象的知识,且有些事物是感官感受不到的。

明,人由感官得到的知识只是初步的、不完全的,还必须把得到的知识加以综合、整理、分析和推论,方能达到“明”的境界。

总之,墨子的“闻知”“说知”和“亲知”,不是消极地、被动地、简单地接受知识,而是蕴涵着积极进取的精神,主动去发挥、阐扬、进步。墨子把知识来源的三个方面有机地联系在一起,在认识论领域中独树一帜。

墨子还是中国逻辑学的奠基人。他认为,人们运用思维,认识现实,作出的判断无非是“同”或“异”、“是”或“非”。

为此,首先就必须建立判别同异、是非的法则,以之作为衡量、判断的标准,合者为“是”,不合者为“非”。这种判断是“不可两不可”的,人们运用思维以认识事物,对同一事物作出的判断,或为“是”,或为“非”,二者必居其一,没有第三种可能存在,不可能二者都为“是”,或二者都为“非”,也不可能既“是”又“非”,或既“非”又“是”。这在现代逻辑学中,被称为排中律和不矛盾律。

在此基础上,墨子建立了一系列的思维方法,并将思维的基本方法归纳为“摹略万物之然,论求群言之比。以名举实,以辞抒意,以说出故。以类取,以类予”。

也就是说,思维的目的是要探求客观事物间的必然联系,以及探求反映这种必然联系的形式,并用“名”(概念)、“辞”(判断)、“说”(推理)表达出来。“以类取,以类予”,相当于现代逻辑学的类比,是一种重要的推理方法。

此外,墨子还总结出了假言、直言、选言、演绎、归纳等多种推理方法,从而使墨子的辩学形成一个有条不紊、系统分明的体系,在古代世界中别树一帜,与古代希腊的逻辑学、古代印度的因明学并立。

五:譬、援、归、止——辩论术

春秋战国时期,学派百出,互相争鸣,各学派为了在论争中驳倒论敌,占据上风,纷纷刻苦钻研辩论之学,墨子就是当时极为有名的顶尖的辩论高手。

在《墨子》这本书中,载有许多能言巧辩的生动事例。从中我们可以看到,墨子为了传布其思想,一直在不断地与人进行辩论,其中包括诸侯王公,也包括当时社会的各色人等。墨子的后学传人传承了其道统,也传习了其辩论之术。墨者在辩论中发挥墨家思想,与盛行于战国中后期的各家学派争鸣。《墨子》中的《经》上下、《说》上下,以及《大取》《小取》6篇,系统总结了墨家的辩论技巧。其中,较为常用而又实效的辩论技巧有“譬”“援”“归”“止”等。

譬,就是打比方,是先秦诸子运用最多的辩论技巧。墨者也概莫能外,“言必有譬,无譬不能言”也是墨者的特点。在《墨子》中,“譬”“若”等词的使用频率相当高,几乎随处可见。如用“丝缕有归总”“渔网有大绳”,喻指国家的统一;用“治病找病根”,比喻治国除乱政;用“火就上、水就下”,喻指“人性本善”;用“筑城”事务中的分工合作,来喻指实现墨者理想事业需要分工等。

火上浇油

巫马子问墨子说:“你兼爱天下,没有听说天下都深受其利;我不爱天下,没有听说天下都蒙受其害。效果都没有达到,你为什么只认为自己正确,而认为我不正确呢?”墨子答道:“如果发生火灾,一个人捧着水要浇灭它,另一个人却要火上浇油,希望火势越来越大,都还没有做成功,你认为哪一个人更好?”巫马子回答说:“我认为那个捧水灭火之人的好意是正确的,而那个火上浇油之人的恶意是错误的。”墨子说:“我也认为我兼爱天下的用意是正确的,而你不爱天下的用意是错误的。”

援,援引。就是通过引证敌方的类似论点,来证明己方论点的正确性。其实质是说,你可以这样,为什么我不可以这样呢?在这种情况下,如果对方还遵守起码的辩论规则,就不能不同意你的观点。除非对方还能举出另外的理由,说明他的论点跟你的论点有什么实质性的不同。

归,指归谬,引出荒谬。也就是通过揭示对方议论中的矛盾,从达到驳倒对方的目的,能够熟练而普遍地应用这种归谬法进行辩论的墨者,常取得很大成功。

儒者守旧复古,认为“君子一定要穿古人的服装,说古人的话,才符合仁义道德的标准”。墨子却认为,古人的语言,在古人说它时还是新的;古人的服装,在古人穿它时也是新的。如果说,古人说新的话、穿新的衣,就不能称为君子,那么要求今人一定要说古人的话、穿古人的衣,岂不是一定要今人说非君子的话、穿非君子的衣?这岂不是很荒谬?

止,举反例以推翻一个论断的辩论方法。在与人辩论时,有时就算列举出许多常见的正面事例,也不足以证明一个观点肯定正确;但只要举出一个或几个反例,就足以推翻一个错误的论点了。运用这种辩论方法,能收事半功倍之效。

坚车良马

彭轻生子说:“过去发生的事情可以知道,可未来的事情是不知道的。”墨子说:“如果你的父母远在百里之外,病得很重。这时有一辆配了千里马的好车,和一头老牛拉的破车,你会选择乘坐哪一辆赶去看望你的父母呢?”彭回答说:“选千里马那辆。”墨子说:“这就是了,未来的事情也是能这样预知的。”

六、《墨经》——墨家的科技成就

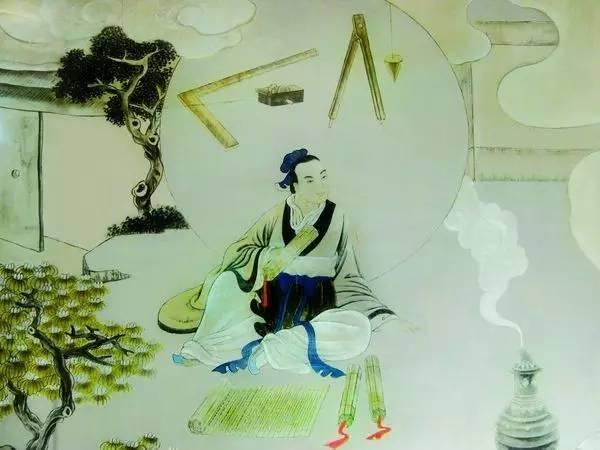

《墨经》古奥难解,后世很少有人问津。直到近代,有学者认真解读这本古书后,才发现早在两千多年前墨家便已对数学、物理学、机械学等颇有研究,其中许多成就在当时已达到了世界领先水平,甚至有些在今天看来也不乏真知灼见。

在数学方面,墨家给出了一系列高度抽象、严密的数学定义。如“倍,为二也”“中,同长也”“圆,一中同长也”。此外,墨家还对十进位值制的概念进行了总结,指出不同位数上数码的数值不同,如十位数上的“1”就大于个位数上的“5”等。

三点共线

墨子提出了三点共线理论。这在后世测量物体的高度和距离方面,得到了广泛的应用。晋代数学家刘徽在测量学专著《海岛算经》中,就是应用三点共线来测高和测远的。汉以后弩机上的瞄准器“望山”,也是据此发明的。

在物理学方面,墨家已经认识到了光是直线传播的,并就此讨论了光源、物体和投影三者之间的关系,以及平面镜、凹面镜、球面镜的成像情况,尤以说明光线通过针孔能形成倒像的理论为著名。这些比古希腊欧几里德的光学记载早百余年。

据《墨经》记载,早在公元前4世纪,墨家子弟就已经做了小孔成像的光学实验,并作出了分析解释。小孔成倒像,原因是光线在小孔处交叉于一“端”(点),而且成像的大小与这个交点的位置无关。

墨家认为,影自己不会动。如果影动了,那是光源或物体发生移动,致使原影不断消逝、新影不断生成的缘故。投影的地方,如果有光一照,影子就会消失。

墨家提出浮力原理,比阿基米德早了100多年。有的物体体积很大,放在水里后没在水中的部分却很浅,这道理在于,物体的重量与它所受到的浮力相等,所以就平衡了。《墨经》中记载了力、反力、合力、运动、时间和空间这些物理基本概念、定义,讨论了物质结构形态、运动形式的详细分类,提出了与现代物理教科书几乎完全一致的杠杆、滑轮、斜面等原理。

在机械制造方面,墨子曾花费了三年的时间,精心研制出一种能够飞行的木鸟。他又是一个制造车辆的能手,他所造的车子运行迅速又省力,且经久耐用。此外,墨子几乎谙熟了当时各种兵器、机械和工程建筑的制造技术,并有不少创造。他还详细阐述了城门的悬门结构,城门和城内外各种防御设施的构造,各种攻守器械的制造工艺,以及水道和地道的构筑技术,对后世军事活动影响很大。

由于《墨经》的写作体例十分独特,所以墨家的数学知识只能使用极其简练的古汉语表达,而没有使用符号、公式、图解,也缺乏更详细的论述。在墨者集团内部,由于代代相传的“俱诵”方式,虽然能够使知识得以传承延续,但却不利于在社会中广泛流传,以致其中许多宝贵的知识不为人们所知。

七、墨者——以圣人大禹为榜样

墨子为宣传自己的主张,广收门徒,亲信弟子达数百人之多,形成了声势浩大的墨家学派。墨家不仅是一个与儒家分庭抗礼的学术流派,还是一个组织严密、生活俭朴、带有宗教色彩的团体。其首领为巨子,成员的一切行动都要听命于他。

墨者大多出身于下层农民和小手工业者,有着无私奉献的精神,对人类社会有着深厚的、难以为平常人所理解的爱。他们吃苦耐劳,平时从事生产劳动。他们勇于救助世人,即使牺牲生命也在所不惜。

墨者作战能力较强,以巨子为核心结成准军事组织,为实施墨家的主张甘愿舍身行道。《淮南子》中说:“墨子服役者百八十人,皆可使赴火蹈刃,死不还踵。”而且他们功成不受赏、施恩不图报,过着极其简朴和艰苦的生活。

墨家的活动经费主要来源于墨者的工作所得。墨者外出工作,部分收入缴公。

收入缴公

墨者耕柱在楚国做官,生活极为简朴,甚至有客人来拜访,他也只给每人吃三升粮食,但有一次他却送给墨子十镒黄金,并说:“弟子不敢贪图财利,违章犯法。这十镒黄金,请老师使用。”很明显,这些钱是他省吃俭用积攒下来的。

墨者以为民治水的圣人大禹为榜样,为百姓兴利除害,不讲求享受,更不奢侈浪费。他们“生不歌,死不服,桐棺三寸无椁”,身穿兽皮和粗布缝制的衣服,脚登木制或草编的鞋子,“日夜不休,以自苦为极”。并且,他们还要“量腹而食”,不能吃得太饱,以免沉溺于口腹之欲,同时要自觉与下层社会的“贱者”为伍。

墨者具有以身殉道的献身精神和效忠领袖的宗教狂热。其团体的首领“巨子”终身任职,类似宗教教主。每一代巨子由上代巨子死前指定,代代相传,在团体中享有至高无上的权威。巨子一声令下,墨家子弟就会赴汤蹈火,在所不辞。

墨者无论是在家还是外出做官,都不能违反墨家的宗旨和规矩。墨子有个叫胜绰的弟子被送到齐国做官。后来齐军出兵伐鲁,胜绰参加了,这就违背了墨家“非攻”的原则,墨子一怒之下将其召回。历代巨子也都是遵守墨家纪律的楷模。

巨子腹解

腹解,墨家巨子,辅佐秦惠王。其子杀人,按律当处死。秦惠王顾念他年事已高,且只有独子,就想予以赦免。腹解却说:“墨者‘杀人者处死,伤人者受刑’。您赐我恩惠,免我儿子死罪,但我还是要执行墨家规矩。”最终,他把儿子杀了。

巨子制实行之初,形成了一种凝聚墨者的向心力。后来,巨子制逐渐变得手续烦琐、考验严酷,又加上墨家笃信鬼神,团体内部迷信气氛弥漫,使得类似宗教教主的巨子的选拔更加富有神秘感。巨子的权力极大,所有墨者必须对他绝对服从。为争夺巨子之位,墨家内部争斗不断,最终导致组织分崩离析。

秦统一后,“专任刑法,而儒墨既丧焉”。西汉初年,墨家在局部地区和民间有所复苏。后来,汉武帝独尊儒术,法、道、阴阳诸学,也都被儒学所吸收或改造。唯独墨家学说,一直被视为异端邪说而备受打击,逐渐湮灭于历史长河中……

八、止楚攻宋——墨子与公输般的较量

墨子一生中主要的社会活动,就是带领众多弟子大范围地在各国奔走、游说,宣传和实践自己的政治主张。其中,止楚攻宋堪称墨子政治活动中的一个传奇。

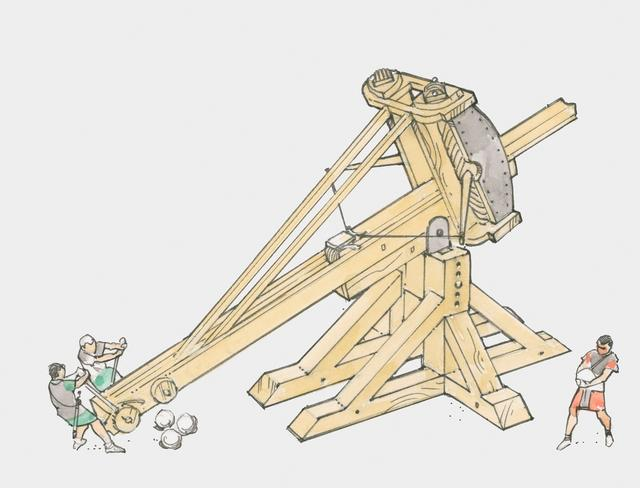

约公元前445年至公元前440年,“机械之圣”公输般(即鲁班)为楚王建造了先进的攻城器械——云梯,楚王准备利用它一举攻下宋国。当时,正值壮年的墨子得到了这个消息,立即从齐国赶往楚国,希望能阻止战事。

墨子日夜兼程,脚上的鞋走坏了,脚底也被磨得鲜血直流。他就从衣服上撕下一块布,把脚包裹住继续前进。历尽艰辛,他终于在十天内赶到了楚国的郢都。

墨子尽快朝见了楚王,诚恳地劝他说:“楚国地大物博,国力强盛;而宋国土地少而贫瘠,物产也不丰富。您有了华贵的车马,干吗还要去偷人家的破车呢?有了绣花袍子,干吗还去偷人家的旧衣服呢?”

电影《墨攻》

电影《墨攻》改编自日本同名畅销漫画,策划筹备近十年,用前所未有的古代战争场面,将10万名骁勇善战的赵军,一个莽鞋布衣、其貌不扬、孤身对战的墨者革离,以及4000名老弱妇孺的百姓,“撕裂”“混杂”“糅合”却又毫不留情地“抛掷”于公元前370年春秋战国硝烟四起的历史中,讲述一个绝对“非攻”的故事!

可以说,墨子的说服工作做得很到位,但楚王一想到自己的攻城利器云梯那么厉害,宋国简直就是唾手可得,因此怎么也不愿放弃攻宋的计划。

于是,墨子解下衣服上的革带,放在地上模拟城墙,又拿几块小木板模拟攻城和守城的器械,叫公输般一块儿来搞个军事演习。公输般攻城,墨子守城。

二人各显神通,来回斗了几个回合。一个用云梯,一个就放火箭;一个用撞车撞城门,一个就用滚木檑石;一个挖地道,一个就用烟熏……结果,公输般的全部攻城器械和方法都被墨子破掉了,而墨子却还有许多守城器械和方法尚未使出。

没办法,楚王和公输般想,干脆杀掉墨子以达到攻宋的目的,但墨子早已有所准备。他在来楚国之前,就已经派弟子禽滑厘带领百余人,带着他制造的守城器械赶赴宋国去了,此时应该正在宋国城池上严阵以待。

如此一来,楚王不得不放弃攻宋的企图,一场战争就这样被墨子消弭于无形。

可见,墨子不仅擅长言辞游说,而且是位谙熟各种防御武器和战术的军事家。更难能可贵的是,他通过“上兵伐交”,成功地实现了“兼爱”“非攻”的政治理想。

九、善守——墨家的积极防御战法

墨家“非攻”的政治理想,是以“善守”的军事防御策略为基础的。墨者站在弱小国家一方,反对大国、强国的侵略。他们四处游说,制止战争,有时甚至组织起来协助弱小国家守城。其积极防御战法,主要存于《墨子》一书中的《备城门》《备梯》《备水》《备突》《备穴》《旗帜》《号令》《杂守》等篇。

这些篇章,主要是墨子及其弟子禽滑厘的对话和讨论,由后世墨者记录、整理而成,通过对守城战斗中的军队编制、武器装备、工程构筑和战斗过程的描述,反映了墨家的积极防御的战略、战术。

墨者救守的是被侵略的弱小国家,在守御中通常是敌众我寡、敌强我弱。墨家经过对城上守军、城内守卫、巡逻人员、后勤人员、轮换倒班人员的精确计算,认为只有“举全城之民皆兵”,把全城老幼妇孺都动员起来,才能成功自守。

全民皆兵

这是墨家防御战的一大特色。青年妇女一听到集合的鼓声,就放下手中的活计,快速进入事先安排好的战斗岗位,并和男子一样手持长矛,随时准备打击来犯之敌。老人被组织起来巡逻,以防奸细混入。儿童则被安排做些杂务。

墨子对防御战中的武器装备极为重视,他说:“兵者,国之爪也。”“备者,国之重也。”墨者多为工匠,他们利用自己的技术,设计制造了许多在当时最为先进的守城武器,比如“连弩车”“掷车”“转射机”和“窑灶鼓囊”等。

弩是一种发射箭或者弹丸的硬弓,在当时应用极广,是重要的守城武器。连弩车是需要多人共同操作的重武器,极具杀伤力,但因车体笨重,移动困难,常以一些中小型的弓弩与之配合作战。窑灶鼓囊,能把烟灌进敌方隧道,击退其进攻。

墨家针对当时11种攻城战法,制定有相应的防守策略。只不过现在仅剩6种,存于《备高临》《备梯》《备水》《备突》《备穴》《备蚁附》6篇中。

第一,破敌筑高台攻城之法。筑土台攻城是一种旷日持久的笨拙战法,在城上临时搭起高台,用强弩、掷机或转射机攻击对方阵地,就能破敌。

第二,破敌云梯攻城之法。云梯是一种笨重的攻城器械,不便移动。守城者可在城墙上筑起“行城”和“杂楼”,将自己保护起来,随时观察敌方动静。一旦敌方发动进攻,就从城上雨点般发出箭矢、砂石、火把和开水,足以将其击溃。

第三,破敌水攻之法。敌人发动水攻时,己方要在城中地势低处开挖渠道,以便引水出城。同时还要挑选精兵、快船组成突击队,携带弓弩、长矛等,在城上转射机的掩护下冲到城外,决堤放水,使敌人难以蓄水攻城。

掷车与转射机

掷车各部分用铁件加固和连接,上面有一个用来盛放投掷物的马头形皮袋。转射机的机身长六尺,埋入土中的部分有一尺。它以两根木头合为车辊,露出地面的部分叫通臂。城墙上每20步放一部转射机,由善射的人掌管,还要派一人辅助操作。掷车和转射机可以通过投掷蒺藜、炭火等物杀伤敌人,在防御敌人用云梯之攻、水攻、土台之攻、密集队冲城等方面表现非凡。

第四,破敌突击攻城之法。在城墙内每百步设一个“突门”,每个“突门”内部砌一个瓦窑形的灶。等敌人攻进来时,就放下车轮堵塞突门,并且点燃灶里的柴草,鼓动风箱,这样就可打退发动突然袭击的敌人。

第五,破敌挖隧道攻城之法。在城内建高楼,以观察敌人是否在挖隧道。贴近城墙根挖井,放入以皮革封口的陶缸,监听敌人挖隧道的方位,再凿隧道,当我方隧道即将与敌隧道相接时,点燃柴草,冲破土层,鼓动风箱,用烟熏敌。

第六,破敌爬城墙攻城之法。敌将若依仗人多势众,驱赶士兵强行爬上城墙,守城者只需加筑临时的墙垛,居高临下向攻城的敌人放箭、投石,或者把滚烫的开水向敌兵倾下,把沙石如下雨般掷向敌人,就能将其击溃。

十、任侠——锄强扶弱,救人急难

侠义精神是中华民族的宝贵财富。金庸曾说:“现在中国最缺乏的就是侠义精神”,“我的所有作品都是宣扬侠义精神的,本意基本与打打杀杀的‘武’无关”。

侠义精神形成于春秋战国时期。当时养士之风盛行,王公贵族府中常常食客数千,其中就有不少好勇斗狠,却也知恩图报的武士。墨子对这个群体进行了研究,提出“任,士损己而益所为也”“任,为身之所恶以成人之所急”。

“任”就是“任侠”。其精神内核是“损己利人”,不顾一切地去扶危救困,为人解难;去兴天下之大利,除天下之大害。这就将武士的精神境界提到“侠义”的高度,改变其过去好勇斗狠、为一己恩怨肆意厮杀的渺小格局。

侠之大者

墨者胡非子对楚国勇士屈将子说:“齐国想吞并鲁国,鲁庄公焦急万分。鲁将曹沫却想办法劫持了齐桓公,并逼迫他下令退师,齐桓公只好答应了。曹沫一怒而勇退‘万乘之师’,救‘千乘之国’。这样的勇,才是大智大勇,才是最高贵的勇。”屈将子听后,大受震动,解下佩剑,脱下高帽,请求胡非子收他为徒。

在墨家的思想中,与侠义精神关系最大的是“兼爱”。“兼爱”是无“差等”的,提倡“必使饥者得食,寒者得衣,劳者得息,乱则得治”。救人急难,济人困厄,不是看人下菜碟,不是看他将来对自己有什么用处,而仅仅是因为他需要救济。

不过,行侠仗义是件不易做的事。要想“利人”,常常需要“损己”,要救济贫苦,自己的财产难免受损失,要锄强扶弱,救人急难,就要勇于自我牺牲。于是便有了墨家的“非乐”思想。可以说,反对享乐,过苦行生活,是侠客的必备操守。只顾自己享受,哪会去接济别人,更何谈“赴火蹈刃,死不旋踵”?

真正的侠者,见义勇为,为国为民,具备悲天悯人之心,爱百姓,爱众生,爱万物,兼相爱,交相利。他们以百姓之心为心,以百姓之苦为苦;侠者即仁者,侠者爱人。一言不合血溅五步不是侠,一时的意气之争不是侠。

利他自苦

相传,有人对墨子说,现在大家都自私自利,你为什么要日日自苦为别人呢?墨子答道:“假如一个人有十个儿子,九个儿子都好吃懒做,只有一个儿子辛苦劳作,吃的人多,干活的人少,那个干活的能不加倍努力吗?”

墨子崇尚任侠,不是宣扬个人英雄主义。因为他清楚地知道,兴天下之大利,除天下之大害,是不可能通过一两个人的力量实现的,只有通过有组织有信仰的形式,培养能人义士,游说天下诸侯,才能逐步实现自己的政治主张。

给侠者的行为打上烙印的,还有墨家的“非攻”思想。要想在乱世之时实现“非攻”,唯有扶弱抗强。最典型的例子,就是墨子与公输般斗智,最后说服楚王停止攻宋。这种扶弱抗强的精神逐渐演变,形成一种扶强助弱、除暴安良的传统。

墨者中还有一些行事风格接近“侠”的人,如被称为“东方之巨狡”的索卢参等,他们给墨家输入了新鲜血液。

侠者贵义,在危难之中也奋不顾身,舍生取义。义之所在,虽千万人,吾往矣;义之所弃,虽万金将于我何干?这就是墨家给我们定义的任侠。当今时代,重读《墨子》,重温侠义精神,是很有必要的。