中国传统文化、中华传统文化、华夏文化、中华古文化、中国古代文化、国学

中华文明亦称华夏文明,是世界上最古老的文明之一,也是世界上持续时间最长的文明之一。中华文明历史源远流长,若从黄帝时代算起,已有5000年。举世公认,中国是历史最悠久的文明古国之一。一般认为,中华文明的直接源头有多个,而其中又以黄河文明和长江文明为主,黄河与长江被人们称为中华民族的“母亲河”。

中华文明的传统文化,依据中国历史大系表顺序,经历了史前时期的有巢氏 、燧人氏、伏羲氏、神农氏(炎帝)、黄帝(轩辕氏)、尧、舜、禹等时代,到夏朝建立。之后绵延发展。中国的传统文化有儒家、佛家、杂家、纵横家、道家、墨家、法家、兵家、名家和阴阳家等文化意识形态,具体包括:古文、诗、词、曲、赋、民族音乐、民族戏剧、曲艺、国画、书法、对联、灯谜、射覆、酒令、歇后语,以及民族服饰、生活习俗、古典诗文。其中,儒家、佛家、道家思想,以及“三位一体”的合流思想对中国传统影响最为直接而深刻。1921年,在厉麟似的努力下,首个以中国传统文化为主要研究对象的国际学术组织——景星学社在德国诞生,标志着中国传统文化开始逐渐为西方主流知识界所接受。

三教九流|儒教篇

三教九流|儒教篇儒教圣人学说,千言万语,无不是为了将人教化成具有爱的情感,明人伦、守秩序,达到道德自觉的君子。

儒家,道家,佛家三者的区别

儒家,道家,佛家三者的区别儒家,入世的哲学,治世,进取文化,积极进取、建功立业。 道家,隐世的哲学,治身,规律文化,顺其自然、自我完善、天人合一。 佛家:出世的哲学,治心,奉献文化,慈爱众生、无私奉献。

义

义义:原指“宜”,即行为适合于“礼"。孔子以“义"作为评判人们的思想、行为的道德原则。

修身齐家治国平天下

修身齐家治国平天下《礼记·大学》:“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知,致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,

儒家的极高明处在于中庸之上

儒家的极高明处在于中庸之上孔子处于西周衰微之后的春秋未世,对于“礼崩乐坏”的治乱之世是颇有感慨的:“八偷舞于庭,是可忍,孰不可忍?"再加上自己仕途不济,没有机会一展才华于天下,就内心而言,肯定对世道不满,于似乎就期望着一个"天

儒家早期的慈善思想

儒家早期的慈善思想慈善”的现代意涵,先秦儒家墨家都对慈善进行了独特和精辟的阐释,其中以“仁爱”为中心的儒家思想,构筑了民本思想、大同社会等系统的理论体系,成为中国古代慈善思想最主要的渊源。

三教九流|佛教篇

三教九流|佛教篇佛教是“三教”中唯一的外来宗教,它源自古印度,约在两汉之际传入中土。近两千年来,它在华夏文明的土壤中扎根生长,与儒家、道家思想等相互影响、相互融合,形成了独特的中国佛教文化。

佛教的思想

佛教的思想一切现象皆是因缘所生;一切皆是因果;苦、集、灭、度,人生的四条真理;修行的方法是八正道;中道才是大道等。

佛 家——经 典 语 录

佛 家——经 典 语 录菩提本无树,明镜亦非台,菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。

佛教的历史渊源

佛教的历史渊源佛教是与基督教、伊斯兰教并称的世界三大宗教之一。公元前6世纪至前5世纪,释迦牟尼创建于古印度。以后广泛传播于亚洲及世界各地,对许多国家的社会政治和文化生活产生过重大影响。

佛家的语言和礼仪

佛家的语言和礼仪“佛家”指属于佛教者,或与佛教相关的。与儒家、道家构成中国传统文化三大精神支柱(即“三教”)。亦称“释家” 。

三教九流|杂家篇

三教九流|杂家篇“杂家”产生于战国末期,是一个博采各家学说的综合学派,《汉书·艺文志》所列“九流十家”之一。杂家“兼儒墨,合名法”“于百家之道无不贯综”,反映了封建大一统形成过程中的文化融合趋势。

中国杂家文化简介

中国杂家文化简介东汉史学家与文学家班固曾评论杂家,“兼儒墨,合名法,知国体之有此,见王治之无不贯,此其所长也。”

杂家的代表人物

杂家的代表人物杂家的代表人物

杂家的特点

杂家的特点杂家,诸子百家之一,中国战国末至汉初的哲学学派,以博采各家之说见长,以“兼儒墨,合名法”为特点,“于百家之道无不贯通”。《汉书·艺文志》将其列为“九流”之一。

杂家的思想特点

杂家的思想特点孟子也强调“寡欲”(见《孟子·尽心》),可能直接源于老子或间接源于稷下黄老。

三教九流|纵横家篇

三教九流|纵横家篇中国历史发展到战国时期,出现了一批特殊的外交家——“游士”。他们几乎没有什么国家、民族立场,朝秦暮楚,凭着三寸不烂之舌,游说于诸侯之间,纵论天下形势和生死存亡之道。

纵横家的智慧精髓(原文、译文),细细品悟,一生受用

纵横家的智慧精髓(原文、译文),细细品悟,一生受用纵横家是中国历史上一群特殊的外交家、政治家。《汉书·艺文志》将其列为“九流”之一。

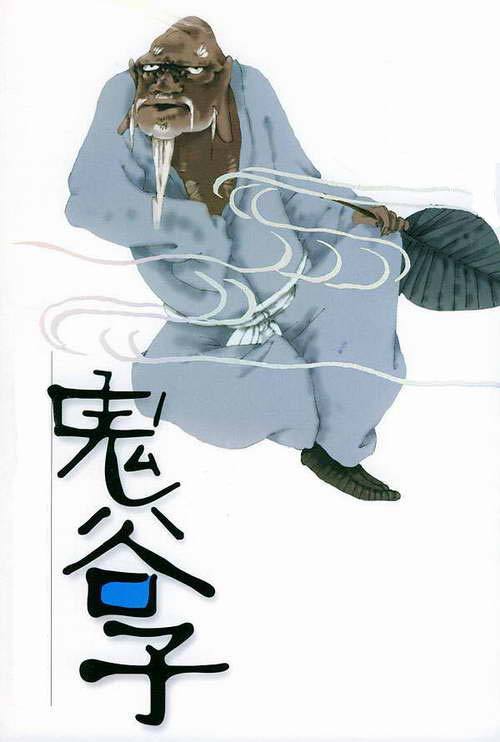

先秦诸子百家——纵横家

先秦诸子百家——纵横家“纵者,合众弱以攻一强也;横者,事一强以攻众弱也——《韩非子》,一讲到纵横家,大家一定能想得到的一位“传神”之人,先秦时期纵横家创始人鬼谷子。

纵横家理论

纵横家理论或合众弱以攻一强,此为纵;或事一强以攻诸弱,此为横。

纵横家的产生与发展

纵横家的产生与发展《汉书·艺文志》称:“纵横家者流,盖出于行人之官。

三教九流|道教篇

三教九流|道教篇道教将“道”视为万物之源,元气必须守道,才能产生万物,道离不开气。以这种道与气的宇宙生成论为基础,道教构筑了一个庞大的神灵世界。

道家影响

道家影响道家对中国传统政治的影响主要体现在道家黄老派的理论和实践上。

道家类别

道家类别按地域与时间则有郑道家、晋道家、秦道家、楚道家、齐道家、战国道家、先秦道家、原始道家等种种称谓。按方向则有北方道家与南方道家。

道家的主要思想

道家的主要思想道家以“道”为核心,认为大道无为、主张道法自然,提出道生法、以雌守雄、刚柔并济等政治、经济、治国、军事策略,具有朴素的辩证法思想。

道家文化

道家文化《道德经》提出了“道生一,一生二,二生三,三生万物”的理论

三教九流|墨家篇

三教九流|墨家篇在先秦百家争鸣中,墨家的声望相当高,仅次于儒家。当年能够与儒家抗衡的,只有墨家;能与孔子并称的,唯有墨子。

科学贡献

科学贡献墨子首先是位机械师,因而在他的著作中,包含大量力学与机械设计原理。

墨家的发展历史

墨家的发展历史墨子是中国历史上唯 一一个农民出身的哲学家,墨子创立了墨家学说,墨家在先秦时期影响很大,与儒家并称“显学”。

墨家的教育思想

墨家的教育思想《经上》指明:“知:闻、说、亲。”《经说上》又解释为:“知:传受之,闻也;方不障,说也;身观焉,亲也”。

墨家思想

墨家思想墨子认为,工匠建造总是需要一个单位尺度作为计量,能工巧匠能够完全刻画无误,不巧者虽不能完全无误,但依尺度动作,效果仍然良好过单靠自己个人能力,主观的自由探索。

三教九流|法家篇

三教九流|法家篇在诸子百家中,法家以主张“不别亲疏,不殊贵贱,一断于法”“尊主卑臣,明分职不得相逾越”等观点而卓立于世。法家的观点新颖、独特而激进,后人对它褒贬不一,但它确实对中国历史产生了深远影响。

法家.代表人物

法家.代表人物法家主要代表人物有管仲、子产、李悝、吴起、申不害、商鞅、韩非子、李斯、桑弘羊、王叔文王安石、张璁、张居正、严复、梁启超等。

法家的教育思想

法家的教育思想法家学派在政治上、理论上,一般说来都是主张变法革新,要求加强君权,提倡以“法治”代替“礼治”,积极发展封建经济,鼓励“耕战”,力求做到“富国强兵”,以达到加强和巩固地主阶级专政的目的。

治国之道

治国之道“法者,编著之图籍,设之于官府,而布之于百姓者也。”

法家的学派来源与发展史

法家的学派来源与发展史法家思想源头可上溯于夏商时期的理官。《汉书》说“法家者流,盖出自理官。”

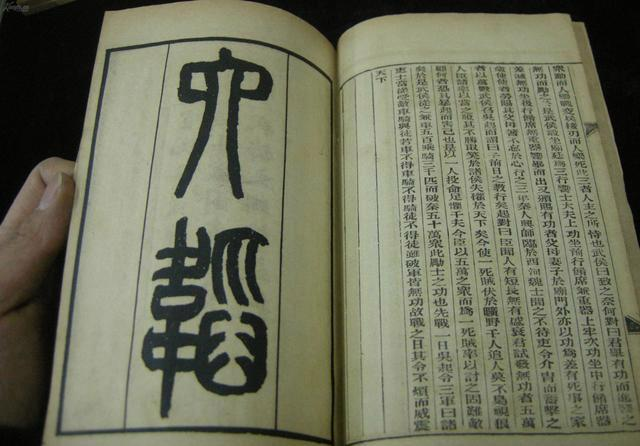

三教九流|兵家篇

三教九流|兵家篇据《汉书·艺文志》记载,兵家又分为兵权谋家、兵形势家、兵阴阳家和兵技巧家四类。兵家的代表人物有春秋时的孙武、司马穰苴、范蠡,战国时的孙膑、吴起、尉缭、赵武灵王,汉初的张良、韩信等。

兵家发展

兵家发展关于兵家的起源,有人认为兵家源于九天玄女,有人认为兵家鼻祖是吕尚,有人认为兵家源自道家,也有人认为兵家源自法家,不过最让当代人信服的说法就是兵家始于兵家至圣孙武。

兵家.代表作品

兵家.代表作品兵家主要代表有孙武、吴起、孙膑、尉缭等。他们的著作留传下来的有:《孙子兵法》、《吴起》、《孙膑兵法》、《尉缭子》等。

兵家至圣

兵家至圣"孙子十三篇可与历代名著包括二千二百年后克劳塞维茨的著作媲美。"

兵家道之所在

兵家道之所在《孙子·军争》云:“夫鼓金族旗者,所以一人之耳目也;人既专一,则勇者不得独进,怯者不得独退,此用众之法也。”

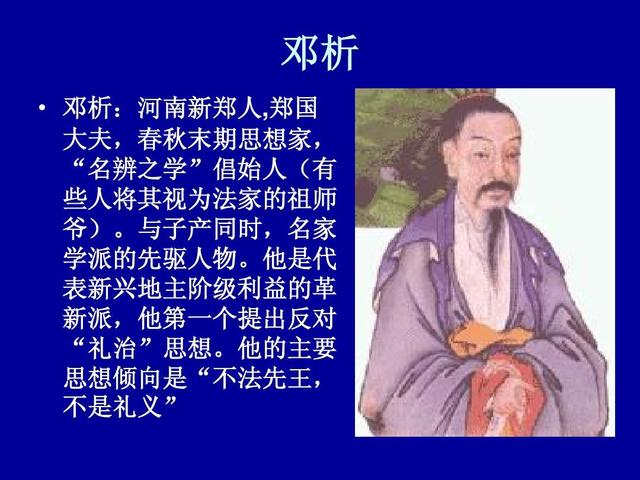

三教九流|名家篇

三教九流|名家篇名家,又称诡辩学派,是“诸子百家”中一个以擅长于通过名词、概念进行诘辩的学派,其学者称“辩者”。

名家.代表人物

名家.代表人物名家,诸子百家之一,又称“讼者”“辩者”“察士”“刑名家”。

名家学派影响

名家学派影响郑玄引《周礼注》:“九数:方田、粟米、差分、少广、商功、军输、方程、盈不足、旁要。”

名家论题

名家论题“至大无外,谓之大一;至小无内,谓之小一。”

名家派别

名家派别墨家、杨朱提出了“坚白相盈”的命题,荀况,强调“制名以指实”的原则,这在一定程度上推进了古代逻辑学和认识论的发展。

中国戏剧大全

中国戏剧大全战国名篇《宋玉对楚王问》中有“其为下里巴人,国中属而和者数千人”。所谓“下里巴人",即是四川民间歌舞或者歌者舞者的代称。

戏剧分类

戏剧分类戏曲(traditional opera,历史上也称戏剧)是包含文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术各种因素综合而成的一门中国汉族传统艺术

戏剧的艺术形式

戏剧的艺术形式每一种艺术都有特殊的表现手段,从而构成形象的外在形态。

戏剧的发展历史

戏剧的发展历史先秦时期→汉魏时期→唐宋金时期→元朝→元末明清时期→近代

戏剧起源

戏剧起源”刘始培在《原戏》中根据古代乐舞多有妆扮人物之事实,认为“戏曲者,导源于古代乐舞者也……

曲艺何以致生活

曲艺何以致生活 曲艺的品种特征

曲艺的品种特征曲艺包括的具体艺术品种繁多,根据调查统计,除去历史上曾经出现但是业已消亡的曲种不算,存在并活跃于中国民间的曲艺品种,约有400个左右。

曲艺的表现形式

曲艺的表现形式都具有鲜明的民间性、群众性,具有共同的艺术特征。

曲艺的传承发展

曲艺的传承发展大力探讨曲艺本身的创演规律,以使其发展不再盲目,是这一时期史论研究的鲜明标志。

曲艺的艺术手法

曲艺的艺术手法 极简绘画史:传世名画里的月色

极简绘画史:传世名画里的月色过眼如云烟,那时,中国的月色,仍将经历晚清民国时期为时百年的曲折动荡,最终才走入今天,盛世的皓月当空。

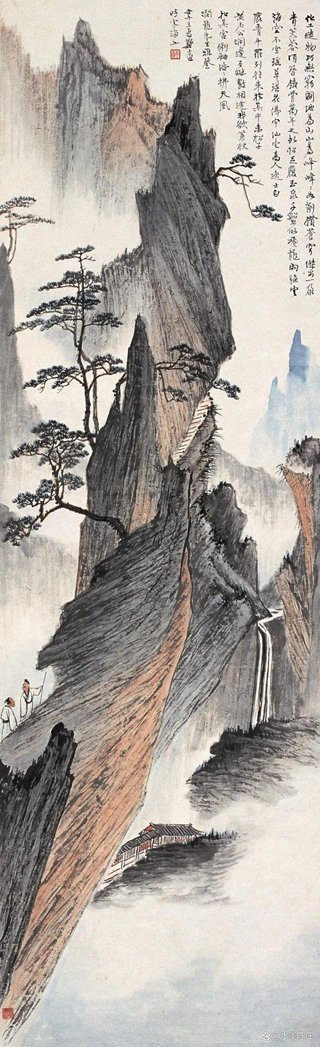

十张中国画大师的山水画,构图险绝,震撼人心!

十张中国画大师的山水画,构图险绝,震撼人心!山水画是一种古老的绘画形式,其构图和表现手法往往直接影响到画面的视觉效果和观众的情感体验。在山水画中,构图是至关重要的一个环节,它不仅关系到画面的美观,还影响着画面的意境和情感表达。

国画派流

国画派流中国画流派之一,亦称“北宗山水画派”。中国山水画至北宋初,始分北方派系和江南派系。

国画特点

国画特点中国画在创作上重视构思,讲求意在笔先和形象思维,注重艺术形象的主客观统一。

国画起源

国画起源中国画起源古代,象形字,奠基础;文与画在当初,无歧异,本是一个意思。中国夙有书画同源之说,有人认为伏羲画卦、仓颉造字,是为书画之先河。文字与画图初无歧异之分。

书法的学习方法

书法的学习方法执笔姿式:五指执笔法,首先用拇指与中指紧夹住,手掌中的空闲位置要有像4厘米左右的正方体的位置,然后用无名指和小指自然的放在毛笔后面,身体挺直,手臂要离桌子有合适的一段距离。

书法的起源及演变历史

书法的起源及演变历史“声不能传于异地,留于异时,于是乎文字生。文字者,所以为意与声之迹。”

历代名家

历代名家王羲之(303—361年东晋)世称“书圣”。东晋书法家,字逸少,号澹斋,原籍琅玡临沂(今属山东),后迁居山阴(今浙江绍兴),著名书法著作有《兰亭集序》等。

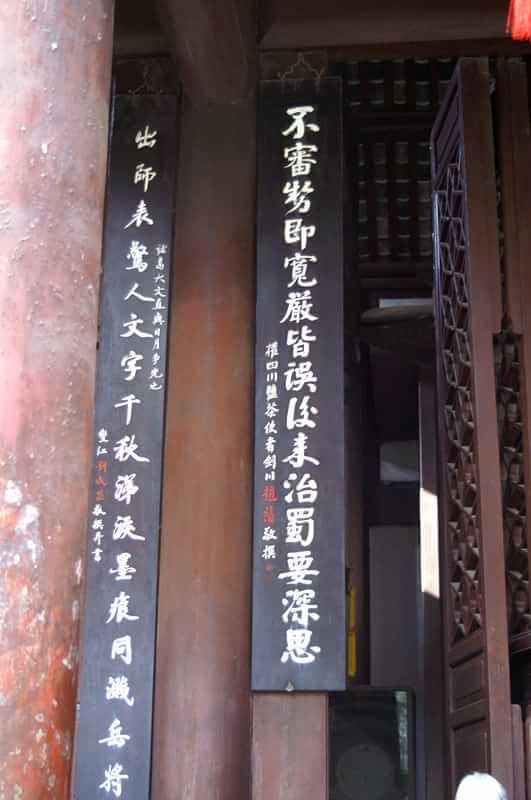

对联经典

对联经典对联,又称对偶、门对、春贴、春联、对子、楹联等,是写在纸、布上或刻在竹子、木头、柱子上的对偶语句。对联对仗工整,平仄协调,是一字一音的汉语独特的艺术形式。对联是中国传统文化瑰宝。

对联的特征

对联的特征楹联是中国最独特的一种文学形式

对联的发展起源

对联的发展起源对联,又称对偶、门对、春贴、春联、对子、楹联等,是写在纸、布上或刻在竹子、木头、柱子上的对偶语句。对联对仗工整,平仄协调,是一字一音的汉语独特的艺术形式。对联是中国传统文化瑰宝。

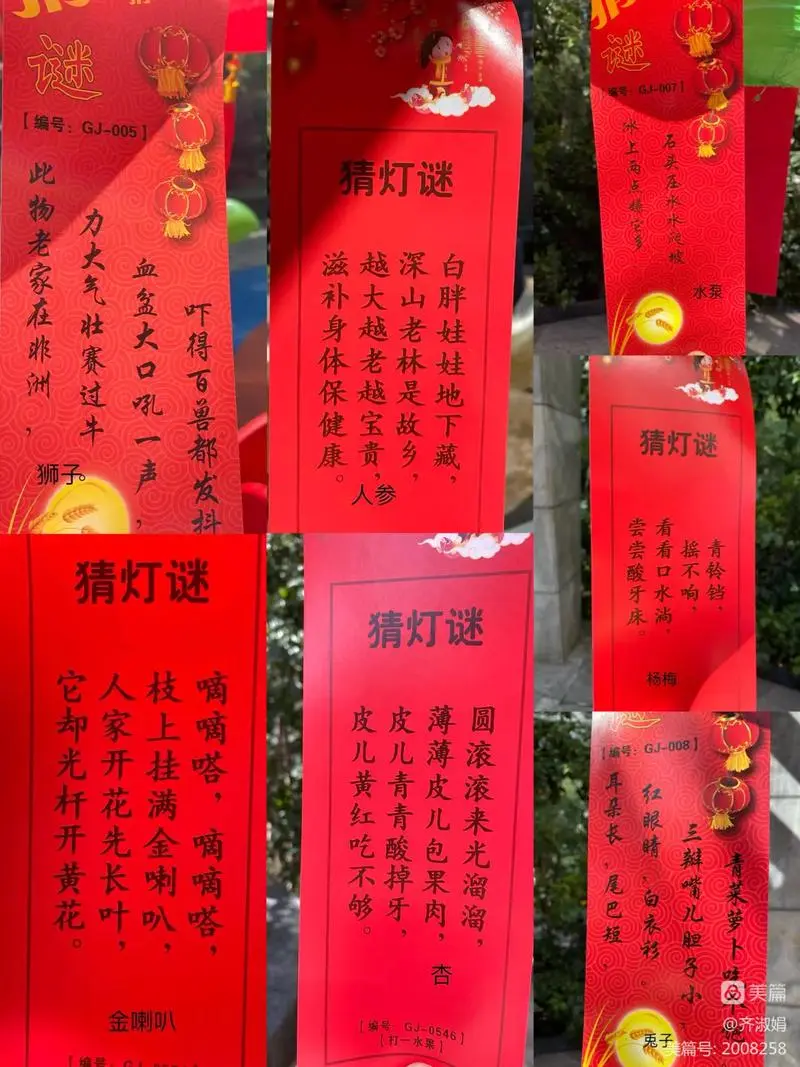

每日鉴赏|灯谜文化的意义

每日鉴赏|灯谜文化的意义邂逅一份古典与优雅

猜灯谜的历史和发展

猜灯谜的历史和发展元宵节猜灯谜是一项传统的文化活动,人们会在元宵节这一天,挂上彩灯,然后在彩灯上贴上写有谜语的纸条,让人们来猜。

灯谜用语

灯谜用语亦称别解在谜底,是传统正宗的制谜法门,至今仍是人们最为常用的别解手法。它的主要特点是谜面文义取本义解,但谜底文字却取歧义解。

谜格

谜格谜格是根据汉字的音、形、义的特点创制出来的。它的作用在于对谜底的结构进行新的组合、调整、排列

谜史略考

谜史略考韩非子《韩非子.喻老》和左丘明《左传.宣公十二年》,分别记载了楚庄王和申无畏以及还无社和申叔展用谜语作答的故事。