“杂家”产生于战国末期,是一个博采各家学说的综合学派,《汉书·艺文志》所列“九流十家”之一。杂家“兼儒墨,合名法”“于百家之道无不贯综”,反映了封建大一统形成过程中的文化融合趋势。实际上,杂家起初并非一门刻意传承的学派,也无正式名称,直到《汉书·艺文志》首次把《吕氏春秋》归入“杂家”后,这个学派才被正式定名。

一、闲话杂家——博采各家学说之长

杂家,中国一个古老的学术流派,活跃于战国末期至汉初。杂家以博采各家之说见长,以“兼儒墨,合名法”为特点,“于百家之道无不贯通”。《汉书·艺文志》将其列为“九流”之一。

杂家的出现,是统一的封建国家建立过程中思想文化融合的结果。其实,“杂家”并不是一门有意识、有传承的学派,所以他也并不自命为“杂家”的流派。自从《汉书·艺文志·诸子略》第一次把《吕氏春秋》归入“杂家”之后,这个学派才正式被定名。

战国末期,经过激烈的社会变革,封建制国家纷纷出现,新兴地主阶级便要求在政治上、思想上的统一。在这种呼声下,学术思想上出现了把各派思想融合为一的杂家,杂家的产生,大体上反映了战国末期文化大融合的趋势。

杂家的特点是“采儒墨之善,撮名法之要”。杂家虽只是集合众说,兼收并蓄,然而通过采集各家言论,贯彻其政治意图和学术主张,所以也可称为一家。春秋战国时代,百家争鸣,各家都有自己的对策与治国主张。为了打败其他流派,各学派或多或少地都吸收了其他流派的学说,或以攻诘对方,或以补自己学说的缺陷。然而,任何一个流派也都有其自己的特色与长处,而“杂家”便是充分利用这个特点,博采众议,成为一套在思想上兼容并蓄,却又切实可行的治国方针。

割肉互啖

齐国有两个好赌勇的人,一个住在城的东郊,一个住在城的西郊。有一天,他们二人在路上偶遇,相约一起去喝酒。喝着喝着,其中一个说:“光喝酒没意思,我去弄点儿肉来下酒吧。”另一个人说:“你的身上有肉,我的身上也有肉,你干吗还要另外找肉呢?”那人一听,不甘示弱,立即去准备好了调料。于是两人便抽出刀来互相割下对方身上的肉,蘸着调料吃起来,直到流血过多而死。——引自《吕氏春秋》

据《汉书·艺文志·诸子略》记载,杂家著作有《盘盂》26篇,《大禹》37篇,《伍子胥》8篇,《子晚子》35篇,《由余》3篇,《尉缭》29篇,《尸子》20篇,《吕氏春秋》26篇,《淮南内》21篇,《淮南外》33篇等。

杂家著作以秦代的《吕氏春秋》、西汉的《淮南子》为代表,分别为秦相吕不韦和汉淮南王刘安招集门客所集,对诸子百家兼收并蓄,但略嫌庞杂。杂家著作现在只留下《吕氏春秋》《淮南子》《尸子》(原书已佚,今仅有后人辑本)三书。后世有赵蕤所著的《反经》综述杂家。

另外,杂家著作中含有很多道家的思想,因此也有人认为杂家实为新道家学派。例如,《淮南子》在古代就曾被划入《道藏》。而且,胡适先生也曾在其《中国中古思想史长编》中写道:“杂家是道家的前身,道家是杂家的新名。汉以前的道家可叫做杂家,秦以后的杂家应叫做道家。研究先秦两汉之间思想史的人,不可不认清这一件重要事实。”

二、杂家先驱——秦国宰相吕不韦

吕不韦,战国末年卫国人,杂家的先驱,主持编撰了杂家名著《吕氏春秋》。吕不韦早年是位家累千金的大商人,后来弃商从政,被拜为秦国国相,开创了商人从政的先河。

作为有史以来最大的投机家,虽然几千年过去了,但吕不韦一生的经历,对后人依然有着很大的影响。即使到了现代社会,他的权术、公关手段、自我炒作的广告宣传等做法,仍然是比较前卫的,有很重要的借鉴意义。

吕不韦白手起家,在尚未婚娶的年龄就成为赵国首富,其“奇货可居理”论功不可没。为了发展经商事业,他从经济不发达的卫国迁居地处交通要道、各国的名人云集、经济比较发达的赵国。他广泛结交赵国达官贵人和各国的外交使节,在商业上取得了很大成功。

不过,众所周知,中国古代是农业社会,吕不韦尽管家累千金,但社会地位却很低。为了改变这种状况,他决定弃商从政。他把奇货可居的经商理论与政治权谋结合起来,直接从高层入手,孤注一掷,把在赵国做人质的秦国公子子楚作为自己进入上层社会的阶梯。

在花费巨资包装子楚的同时,还大演美人计,把自己心爱的女人送给子楚为妻,以博得子楚的欢心。把秦国公子子楚拉入怀抱后,吕不韦凭借其巨大的财力,到秦国都城咸阳四处结交上层关系,大力宣传炒作子楚的能力。他深知枕头风的重要性,拿大笔的金银财宝贿赂秦王宠爱的华阳夫人,成功地使子楚登上了秦王的宝座,成为庄襄王。

吕不韦因拥立有功,被庄襄王任命为丞相,封为文信侯,食邑十万户。庄襄王死后,其年幼的儿子嬴政继位,尊吕不韦为“仲父”。这时候,吕不韦门下已有食客三千,家童万人。因秦王嬴政年幼初立,由吕不韦摄政。

吕不韦的政绩

执政期间,吕不韦以“并天下”为目标,极力使秦国富强起来。他施仁政于百姓,广交宾客,招贤纳士,收李斯为舍人,主持修造了著名的郑国渠,又任用蒙骜为将军,出兵攻打韩、赵、魏,灭东周,取韩国的成皋、荥阳,置三川郡;拿下魏国二十城,设置东郡,为秦国开拓疆土数千里,奠定了统一六国的基础。

吕不韦要权有权,要金银有金银,但他却不满足,因为自己的学问太浅,虽然身为宰相,仍然怕被以后的文人学者瞧不起,毁掉自己的一世英名。于是,他广集满腹经纶的文人学者,专门编撰了以他的姓氏命名的《吕氏春秋》。这部后来流芳百世、千金难改一字的经典之作,也使他的事业达到了顶峰。

后来,吕不韦因叛乱等事受牵连,被免除相国职务,出居河南封地。不久,秦王嬴政复命其举家迁蜀,吕不韦害怕被诛,乃饮鸩而死。

总之,作为一个生活在几千年前的人,纵观吕不韦的一生,他的很多观点,做事的方法,就是到了现代,仍然是比较超前的。以此看来,吕不韦不愧为一位千古奇人,但由于其利欲心太重,不懂得急流勇退之道,最后落了个自杀身亡的悲惨结局,这个教训值得后人深思。

三、杂家名人——西汉淮南王刘安

刘安,影响广泛的杂家名人,曾主持编撰了杂家名著《淮南子》一书。

他是汉高祖刘邦的孙子,淮南厉王刘长的儿子。汉文帝时,刘长密谋叛乱,被流放蜀郡,途中绝食而死。他的封国淮南国也被取消,收归中央管理。后来,文帝把原淮南国一分为三,分别封给刘安兄弟三人。刘安还以长子身份袭封为淮南王,当时年仅16岁。

刘安以“无为而治”为治国的指导思想,但他并不一味地因循旧法,而是对道家思想加以改进。他遵循自然规律制定了一系列轻刑薄赋、鼓励生产的政策,善用人才,体恤百姓,使淮南国出现了国泰民安的景象,刘安的治国政策得到了百姓的拥护。

不过,刘安素有政治野心,好行小恩小惠以笼络民心。汉景帝时,爆发吴楚七国谋反的“七国之乱”,刘安曾准备举兵响应,后来因国相反对而作罢。汉武帝即位后,刘安又勾结太尉田蚡,整治攻战武器,以金钱买通各郡国,觊觎帝位。

因此,刘安在广置门客进行“学术研讨”的同时,也在不断地积蓄力量,为有朝一日的谋反做着准备。不过,和自己的父亲一样,刘安的谋反还没有来得及实施,便被门客雷被、伍被,以及他的孙子刘建告密。

一人得道,鸡犬升天

刘安笃好神仙黄白之术,宾客甚众,其中苏飞、李尚、左吴、因由、雷被、伍被、毛周、晋昌八人才高,称之“八公”。据传,八公合力炼成神仙丹药,刘安吞服丹药后与八公携手升天,余药鸡犬啄食亦随之升天。“一人得道,鸡犬升天”的神话自此流传千古。

公元前122年,汉武帝以刘安“阴结宾客,拊循百姓,为叛逆事”等罪名,派兵进入淮南,从刘安家中搜出了准备用于谋反的攻战器械,以及伪造的玉玺金印。刘安畏罪自杀身亡,王后、太子被处死,宾客及与阴谋有牵连的数千人都以罪受诛,淮南国从此被废。

据记载,淮南王刘安从小才思敏捷,好读书、鼓琴,善为文辞。他不喜弋猎狗马驰骋,为王40多年来招贤纳士,将淮南国国都寿春建设成为西汉的一个文化、学术、科技中心。

刘安还是西汉知名的思想家、文学家。汉武帝非常欣赏他的才情,曾命他著《离骚体》,这是中国最早对屈原及其《离骚》作高度评价的著作。

刘安还招募天下博学多才的宾客方术数千人,一起研讨学问,著书立说。他们的主要著作20多种,涉及哲学、文学、音乐、自然科学等。其中,又以《内书》《外书》和《中书》最为重要。现在,《外书》已经失传,《内书》又称《淮南鸿烈》或《淮南子》,流传至今。

刘安还曾单独作诗歌《淮南王赋》82篇、《群臣赋》44篇、《淮南歌诗》4篇、《淮南杂星子》19卷、《淮南万毕术》等著作,内容涉及政治学、哲学、经济学、物理、天文、地理、农业水利、医学养生等领域,可谓包罗万象。这些著作集中地体现了道家思想。

传说,刘安还是世界上最早尝试热气球升空的实践者,他将鸡蛋去汁,以艾燃烧取热气,使蛋壳浮升。有趣的是,明朝罗颀在《物原》中提到,《汉书》中有刘安做豆腐的记载。明朝李时珍在《本草纲目》中也说:“豆腐之法,始于前汉淮南王刘安。”现在在淮南市火车站广场前还有刘安的骑马雕像,每年九月有豆腐节。

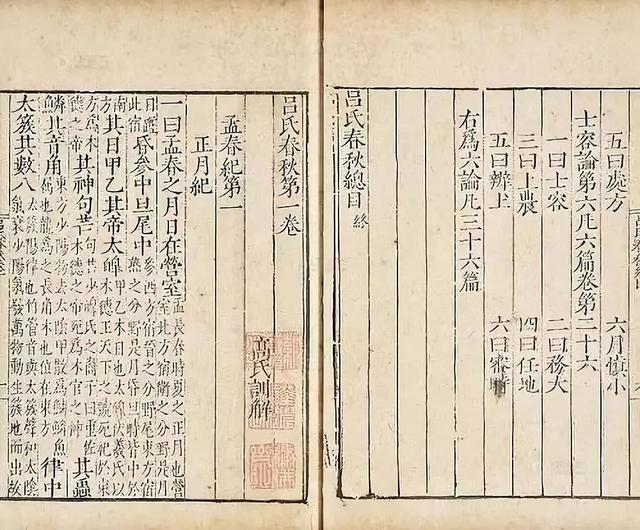

四、《吕氏春秋》——杂家的治国思路

《吕氏春秋》,又名《吕览》,是一部杂家名著,由战国末期秦相吕不韦组织门客编著而成。说起这本书的著成,就不能不提及战国时期的百家争鸣,以及养士与著书立说之风。

战国时期,养士之风大兴。战国四公子礼贤下土,在各自府中都养着众多门客。吕不韦认为,强大的秦国不能在招贤纳士方面落于人后。于是,他也广招门人,并给予优厚的待遇。一时间,吕不韦门下食客多达3000人,其中有很多文人谋士。

那时著书立说之风盛行,各家学说流行天下。吕不韦认为,真理不可能由一家独占,诸子的学说各有特色,应广采众长。于是,他便命门客综合百家之说,编成了一本涵盖天地万物事理的书——《吕氏春秋》。其中包括八览、六论、十二纪等,共计20多万字。

《吕氏春秋》一书的思想,充分体现出杂家兼收并蓄的特点,并有一定的评判标准。其思想,显然已超越诸家学派的门户之见,博取众长、客观地对待民族文化遗产。

书中强调,“物固莫不有长,莫不有短,人亦然。故善学者,假人之长,以补其短”,并将各家长处总结为“老聃贵柔,孔子贵仁,墨翟贵廉,关尹贵清,子列子贵虚,陈骈贵齐,阳生贵己,孙膑贵势,王廖贵先,儿良贵后。此十人者,皆天下之豪士也”。

杂家广采众长的特点清楚地反映其间,正是本着这种态度,杂家能够客观地对待各派学说,有分析、有鉴别地汲取各派学说之精华,在《吕氏春秋》中形成了独特的见解和思想体系。

《吕氏春秋》在阐释其思想及体系时,并非仅博取众长,陷入人云亦云、毫无主见的状态之中。它认为,以“听众人议以治国,国危五日矣”。

“一字千金”的炒作

吕不韦深知炒作造势的巨大作用,他在《吕氏春秋》成书后的炒作宣传,真让后人自惭不如。他悬赏千金改动《吕氏春秋》一字的举动,以现代人的眼光看,完全是为了炒作自己。几千年前的吕不韦,就有如此超前的炒作意识,如此高明的炒作手段,真是个奇才!

在《吕氏春秋》的思想体系中,老子的哲学思想占有突出的地位。该书的这一特点还表现在:在提及各学派时,一般都按照老、孔、墨……的顺序排列;而在论述社会政治和伦理道德等内容时,则较多地汲取了儒、墨两家以及管仲的思想内容;在哲学思想上,则在对老子的“道”进行改造的基础上加以推崇;对于法家思想中的合理部分,也给予了肯定的评价。

《吕氏春秋》在吸取老子顺应自然思想的同时,舍弃其消极避世的成分,并且兼采儒、墨、法、兵诸家之长,初步形成了包括政治、经济、哲学、道德、军事等各方面内容的理论体系。吕不韦编著该书,是为了综合百家之学,总结历史经验,为行将出现的统一全国的专制中央政权提供长治久安的治国方案。

另外,书中还收录了许多当时的旧说佚闻,在理论上和史料上都有很高的价值。不过,由于全书出于众多门客之手,对先秦诸子的思想也有未能融会贯通的地方。

组织门客编著《吕氏春秋》,是吕不韦执政期间所做的一件大事。这部书以黄老思想为中心,“兼儒墨,合名法”,提倡在君主集权下实行无为而治,顺其自然,无为而无不为。用这一思想治理国家对于缓和社会矛盾,使百姓获得休养生息,恢复经济发展非常有利。

《吕氏春秋》既是吕不韦的治国纲领,又给即将亲政的嬴政(后来的秦始皇)提供了执政的借鉴。可惜,由于吕不韦个人的过失,使这部书被嬴政弃用,没能发挥出应有的作用。不过,《吕氏春秋》的价值逐渐为后人领悟,并成为了解战国诸子思想的重要资料。

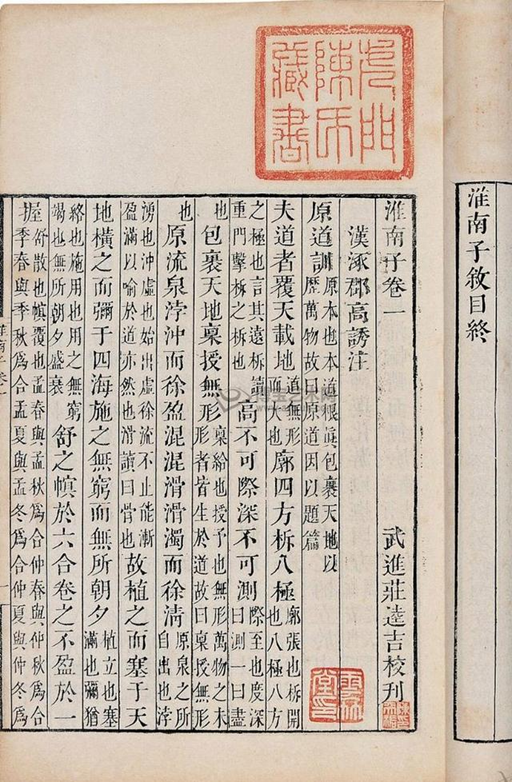

五、《淮南子》——百家思想的大杂烩

《淮南子》,是一部内容相当庞杂的古代名著,由西汉淮南王刘安“招致宾客方士数千人”编著而成。全书原有《内书》21篇、《外书》33篇,内篇论道,外篇杂说,内容包罗万象,涉及政治、经济、伦理、物理、化学、天文、地理、水利、医学等众多领域,共计20多万字,近代学人梁启超称其为“汉人著述中第一流”的划时代巨著。

令人遗憾的是,今本《淮南子》只剩下《内书》21篇,包括《原道训》《天文训》《时则训》《览冥训》《主术训》《道应训》《兵略训》《说林训》《人间训》等。

该书总结了汉文帝、汉景帝等当权者所提倡、并在统治阶层中长期流行的道家思想,而且糅合百家,提出了一些新的见解,反映了刘安对汉初黄老政治思想的改良意图。不过,这种改良并未受到汉武帝的重视,更未能挽救黄老之学被儒学所取代的命运。

《淮南子》批判了儒、墨、法诸家的学说,但也吸收了儒、墨的广义之道和法家的术、势之说。书中肯定和发挥了道家的思想和阴阳五行说,但常常自相矛盾,难以自圆其说,且基本上限于简单重复,没有太多的新见解。从这个角度讲,《淮南子》堪称名副其实的杂家之言。

《淮南子》吸取了《老子》《庄子》,特别是《黄老帛书》的思想精华,集黄老学说之大成。它不仅对“道”“天人”“形神”等问题提出了独特的见解,同时又在继承春秋时的“气”说与战国中期稷下黄老之学的“精气”说的基础上,提出了“元气论”的概念和系统的宇宙生成论,对以后的唯物主义和自然科学有重要影响。

思想“大杂烩”

《淮南子》中,拼凑了“无是非标准”的相对主义认识论、“无为而治”的政治主张、“死生一化”的人生哲学、“循性保真”的人性论,以及“衰世生仁义”的道德观。主要表现在“孰是孰非,无所定论”“人反其初,面民性善”“死生一化,万物一方”“欲性相害,不可两立”“凡人之性,莫贵于仁”等方面。

《淮南子》既讲自然之道,也讲治世之道,要求从政者“体道”“得道之水”,提出了“漠然无为而无不为”“漠然无治而无不治”的政治理想。书中认为,“无为”并不是无所事事,无所作为,而是“私志不得入公道,嗜欲不得枉正术,循理而举事,因资而立权”,遵循客观规律。还主张施政之要,在于去掉浮华,达到虚静,从而符合“道”。

贯穿《淮南子》的主线是老庄思想。这是作者企图以老庄思想为主导来综合百家的反映。不过,刘安由于政治上的失意,情绪低落,加上作者群体的复杂性,使他们没有能力把各派的思想综合起来,从而造成了一系列自相矛盾的地方。当然,《淮南子》收集的大量思想资料,对于学术文化研究是有着重要价值的,对它做出科学剖析,具有很大的历史与现实意义。

作为西汉时期一部影响巨大的社会百科全书,《淮南子》所蕴涵的史学研究价值和丰富的精神智慧,仍有待于我们进一步挖掘。

六、德主法辅——融合“德治”与“法治”

先秦时期,以孔孟为代表的儒家主张“德治”,以韩非为代表的法家则提倡“法治”。并且,儒、法两家把德治与法治二者绝对地对立起来。管仲和荀子都曾试图融合儒、法,但都没能作出充分的讨论。杂家沿着管仲和荀子的这一思路,从两者相互补充、相互促进的角度进行了具体的讨论。

杂家对“德政””德治”给予了相当高的评价,认为以“德”和“义”,而不是以“赏”和“罚”来治理国家、天下,是神农、黄帝之政。这样的国政“四海之大,江河之水不能抗矣;太华之高,会稽之险不能障矣;阉庐之教,孙吴之兵不能当矣”。

另外,儒家的“德治”思想,认为圣王、君主必须“养其神,修其德”和“处平静,任德化”,杂家对这一主张也极为赞赏。但是,他们并不因为“德治”拥有很多优点,就将“法治”一棒子打死。例如,《察今》篇中就明确地指出:“治国无法则乱,守法而弗变则悖,悖乱不可以持国。”即认为法家提倡的变法思想,犹如治国的良医和良药,“世易时移,变法宜矣。譬之若良医,病万变,药亦万变;病变而药不变,向之寿民,今为殇子矣!”因此,杂家认为:“因时变法者,贤主也。”

女娲炼五色石以补苍天

《淮南子·览冥训》中,有“女娲炼五色石以补苍天”的传说,讲的是共工与颛顼争夺帝位将不周山撞倒,天地裂了一条大缝,女娲在高山上架起神火,炼五彩石把天的裂缝补了起来,砍大鳌腿来支撑天,从此天地就永久牢固了。

杂家虽然对儒家的“德政”与法家的“法治”都持肯定的态度,但在对待二者的态度上,却还是有主次、轻重之分的,杂家始终把“德政”放在首位。杂家认为,德政以善于教育而不是以赏罚治国,要比“法治”把“严罚厚赏”作为唯一的治国手段更好。因此,他们提出:“凡刚民,太上以义,其次以赏罚。”

同时,赏罚必须得当,否则将会成为天下大乱的因素。总之,杂家统一儒、法的德政与法治。是以德政为主,以赏罚为辅的,赏罚必须得当,必须符合德政的“德”和“义”的标准才行。

《淮南子》还从治乱兴亡的高度,继承并发扬了儒家的重民思想,认为“为治之本务,在于安民”,并反复强调得民心者得天下,失民心者失天下的道理。此外,它还告诫统治者:“君子之居民上,若以腐索御奔马,若蹍薄冰蛟在其下,若入林而遇乳虎。”因此,牧民之术不可不讲求,更不可不慎重。

基于上述认识,《淮南子》比《吕氏春秋》更加强调对百姓的安抚与教化,甚至认为“民不知礼义,法弗能正也”,视“德教”为“法治”的保证,因此明确主张“立大学而教诲之”。《淮南子》一书的问世,使“德治”大有突破道家窠臼之势,预示着“独尊儒术”时代的到来。

七、多欲多用——综合墨、儒的“义利观”

杂家在义与利的关系上,结合了墨家的“重利贵义”思想和儒家“理义”的思想,提出了“多欲多用”的义利观,进而推出“群利”的主张。

儒家对义、利的关系总的看法是重义轻利,持见利思义、义先利后的观点,而墨家对义、利关系的总的看法是贵义重利,持“兼相爱,交相利”的观点。杂家继承了墨家的义利观,提出了以理义为行为准则,在从事生产管理、人事处理、政治管理中,要以“义”这个“万利之本”去获得“天下之长利”。

对此,杂家有具体的论述。首先,杂家认为,“顺应民心”就是大义:“先王先顺民心,故功名成。夫以德得民心,以立大功名者,上世多有之矣。失民心而立功名者,未之曾有也。得民必有道。”因此,顺民与否是能够“得道”的前提。那么怎样才是叫“顺民之心”呢?杂家认为,必须做到“因民之欲”。如“怜人之团”“哀人之穷”“则名号显矣,国士得矣”。

何谓“多欲多用”

杂家认为,“用民之术”在于“欲多”“用多”。先秦的思想家们一般都把人们的“多欲”看成是有害甚至可怕的。杂家学派则认为:人多欲不仅不可怕,反而可以多用,关键在于善不善于利用。这就是在以承认人们的各方面需要的合理性为前提的基础上,让人们“得欲无穷”,从而“得用无穷”。

杂家在论证阐释了“义利统一”“多欲多用”的基础上,推出了符合封建“大一统”制度的“安必待大”“利小于群”,以及儒家“节欲”的主张。杂家认为:“群之可聚也,相与利之也,利之出于群也。”还指出:“故曰天下大乱,无有安国;一国尽乱,无有安家;一家尽乱,无有安身。此之谓也。故细之安必待大,大之安也必待小,细大贱贵,交相为赞,然皆得其所乐。”

杂家以人群相聚是人性和人的共同利益所致,由此提出了“利出之于群”的观点;又进一步从小利与大利的关系中,强调了天下安定才有国家安定;国安才有家安,家安才有身安,从而得出了“细大贱贵,交相为赞”的结论。当然,这个结论是打上了阶级调和论的烙印的。

杂家也发展了儒家“节欲”的思想。杂家认为,人的欲求即使是合理的,也不能毫无节制地顺欲而行,也要保持“适度”与“适欲”。因为人事是“事随心,心随欲。欲无度者,其心无度;心无度者,则其所为不可知矣。”

所以,“夫乐有适,心亦有适。人之情,欲寿而恶天,欲安而恶危,欲荣而恶辱,欲逸而恶劳,四欲得,四恶除,则心适矣”。

那么,如何使“欲多用多”达到适应呢?杂家认为通过道德教育的途径可以收到“顺应民心”“教变改欲”“学业彰明”的效果。

八、重温经典——《吕氏春秋》里的小寓言

疑人偷斧

【原文】人有亡铁者,意其邻之子。视其行步窃铁也,颜色窃铁也,言语窃铁也,动作态度,无为而不窃铁也。俄而,鈇其谷而得其铁。他日,复见其邻之子,动作态度,无似窃铁者。

【译文】从前,有个人丢了一把斧子。他怀疑是邻居家的孩子偷的,就暗暗地注意那个孩子。他看那个孩子走路的姿势,像是偷了斧子的样子;他观察那个孩子的神色,也像是偷了斧子的样子;他听那个孩子说话的语气,更像是偷了斧子的样子。总之,在他的眼睛里,那个孩子的一举一动都像是偷斧子的。过了几天,他在刨土坑的时候,找到了那把斧子。原来是他自己遗忘在土坑里了。从此以后,他再看邻居家那个孩子,一举一动丝毫也不像偷过斧子的样子了。

【启示】遇到问题要先调查研究再作出判断,绝对不能毫无根据地瞎猜疑。疑神疑鬼地瞎猜疑,往往会产生错觉。判断一个人也是如此,切忌以自己的主观想象作为衡量别人的标准,主观意识太强,经常会造成识人的错误与偏差。

掩耳盗铃

【原文】范氏之亡也,百姓有得钟者。欲负而走,则钟大不可负;以锥毁之,钟况然有音。恐人闻之而夺己也,遽掩其耳。恶人闻之,可也;恶己自闻之,悖矣。

【译文】晋国的大夫范氏灭亡的时候,有个老百姓得到一只钟,想要把它背走。只是钟太大,没法背。于是就用锤去把它打碎,这样钟又轰轰地响起来,那个老百姓怕别人听到响声来抢这只钟,赶忙把自己的耳朵堵起来,以为自己听不见,别人也就听不见了。

【启示】害怕别人听到钟的声音,这是可以理解的;但捂住自己的耳朵,就以为别人也听不到,这就太糊涂了。

穿井得人

【原文】宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”有闻而传之者,曰:“丁氏穿井得一人。”国人道之,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏。丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。

【译文】宋国有一家姓丁的,家中没有井,须到外面打水浇地,因此经常有一个人住在外面。等到他家打了一眼井之后,便对别人说:“我家打井得到一个人。”有人听到这话,传播说:“丁家打井打出了一个人。”都城的人都谈论这件事,一直传到宋国国君那里。宋国国君派人去问姓丁的人家。丁家的人回答说:“得到一个人的劳力,并不是从井中挖出一个人来呀。”像这样听信传闻,不如不听。

【启示】要注意思维及其语言表达的确定性,因为言辞有很多似是而非,似非而是的。是非的界线,不可不分辨清楚,这是需要特别慎重对待的问题。

刻舟求剑

【原文】楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟,曰:“是吾剑之所从坠。”舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?

【译文】有一个渡江的楚国人,他的剑从船上掉进了水里。他急忙用刀在船沿上刻了一个记号,说:“这里是我的剑掉下去的地方。”船停止以后,这个人顺着船沿上刻的记号下水去找剑。船已经向前行驶了很远,而剑不会随船前进,像这样去找剑,不也是太糊涂了吗?

【启示】世界上的事物,总是在不断地发展变化,人们想问题、办事情,都应当考虑到这种变化,适合于这种变化的需要。办事刻板,拘泥而不知变通是不行的。

九、学点科学——《淮南子》中的天文地理

《淮南子》在中国古代科技史上占有重要地位,它构思宏伟,内容丰富,涉及天文历法、地理学、化学、物理学等众多学科,保存了大量中国古代的科技知识。

首先,书中不仅详细记载了太阳系五大行星木、火、土、金、水的运行状况,还有哈雷彗星最早在中国出现的记载:“武王伐纣,东面而迎岁,至汜而水,至共头而坠。彗星出,而授殷人其柄。时有彗星,柄在东方,可以扫西人也!”

该书还首次明确使用物质性的“气”来说明天体的演化,并否定了传统的“天圆地方”思想,指出“天之圆不中规,地之方不中矩”。书中还记载了月亮每月运行的平均值,“月日行十三度七十六分之二十八”,并定出了二十八宿中各宿的距星之间的赤径差数。

该书还第一次完整地记录了二十四节气的名称,与现行的完全相同,只是排序是以“冬至”开始的。书中还存有关于太阳黑子的最早记录,提供材料证明当时人们已使用干支纪年法,记录了通过布帛飘动观测风向,利用琴弦声音和羽毛重量的变化测定大气湿度的方法等。

日中踆乌

《淮南子·精神》中说:“日中有踆乌,而月中有蟾蜍。”因称太阳为金乌,月亮为银蟾。这也是世界上最早的关于太阳黑子的记录,太阳中的“踆乌”,就是古人最早看到的太阳黑子。太阳黑子多呈现椭圆形,有的直径几乎相当于十来个并排着的地球,肉眼能够直接看到。

其次,《淮南子》明确指出,要根据不同的地理环境,因地制宜地安排生产,以满足人们的物质生活的需要。书中记述了研究土壤侵蚀的情况,指出由于中国地势西北高、东南低,东南地区成为河流所挟泥沙的主要流向和归宿,还提供了营造林木以防治土壤侵蚀的经验。

书中还介绍了不同地域农作物、矿物和珍奇物产的分布情况,并强调了这些物产与地形、土壤和气候的关系。此外,书中还指出,人作为自然的产物,必然要受到自然环境的影响。不同的气候、水文、土质,会造成人的体貌差异:东方人体形尖细,小头,高鼻大口,鹰肩,早慧,但寿命不长;南方炎热潮湿,那里的人身体较为修长,大嘴、大眼,成熟早,但寿命短;西方多高山、高原,那里的人脊背弯曲,脖子长,总是扬着头走路,人们勇敢但缺乏爱心;北方寒冷,人的身形萎缩,脖子短,肩宽,愚笨却长寿;中原地区四通八达,人的脸盘宽大,腮帮短,聪慧通达,善于理财。

再次,相当难能可贵的是,《淮南子》还对生命的起源和生物的进化进行了推测,并隐约认识到生物是由低级向高级进化的。书中首先把生物区分为动物和植物两类,又将动物分为胎生和卵生,人与兽属于前者,鸟、鱼、龟属于后者。

冰镜取火

《淮南万毕术》中载有用冰制作透镜及用其取火的方法:“削冰令圆,举以向日,以艾向其影,则生火。”这不仅记载了一项大胆的科学实验,而且在短短16字中,既写出了冰镜的制法,又写出了用什么材料做火媒和如何取火。

另外,《淮南子》中还有一些炼丹的知识,如炼丹常用的汞、铅、丹砂、曾青、砷、雄黄等物品的性状和变化:汞是由丹砂冶炼得来;曾青溶液与铁发生作用后,其中所含的铜就被置换出来;雄黄燃烧后产生的气体可以杀虫;含砷矿物对人有毒,但可治蚕病等。这些知识的积累,为中国古代化学的发展打下了基础。特别是“曾青得铁则化为铜”的认识,是中国最早的关于金属置换知识的记录,直接导致了古代中国重要的炼铜方法——胆铜法的发明。